Topochronies est une fresque de musiques progressives créée en 2024 qui explore le subconscient collectif québécois à travers les archives sonores. Cette section du site présente la démarche, les principales étapes de création et les documents de travail en lien avec ce projet.

Depuis plus d’une vingtaine d’années, Simon et Magella jouent ensemble dans divers projets. Ils ont enregistré en studio plusieurs sessions d’improvisations en duo claviers et batterie, dont certaines ont été diffusées sous forme de vidéos en 2011. Quelques années plus tard, ils ont commencé à improviser avec des instruments virtuels et des séquences manipulées en temps réel avec Ableton Live (voir des extraits ici). De ces expériences est né le désir de travailler plus en profondeur les possibilités de cette formation en créant un répertoire de compositions plus étoffées.

Une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) obtenue en 2017 a permis de créer la musique du projet Topochronies, conçu à l’origine dans l’optique d’un spectacle qui combine improvisation et composition, traitement en temps réel et séquences électroacoustiques et électroniques.

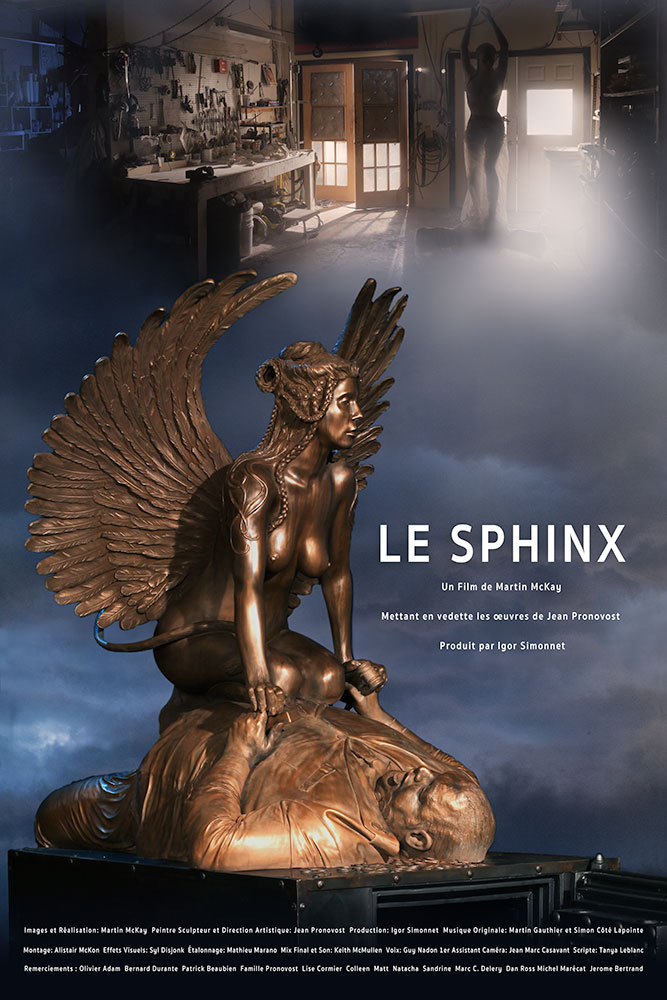

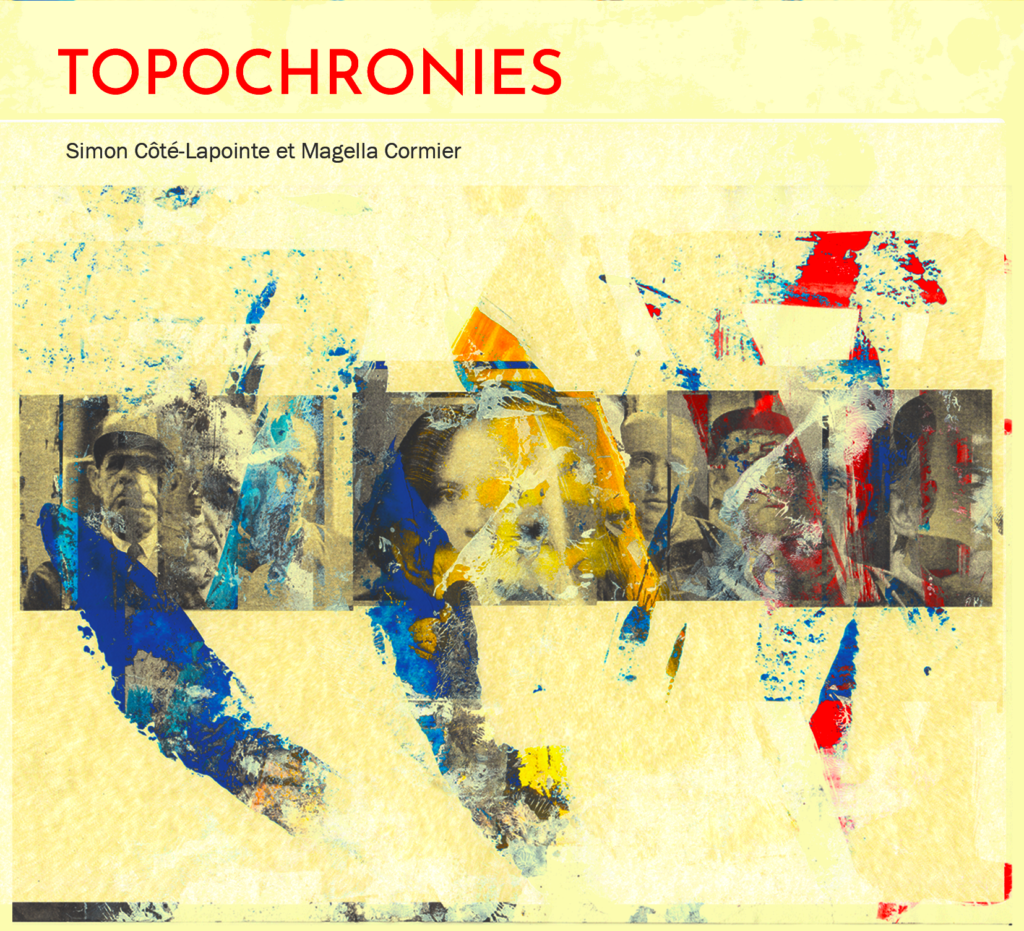

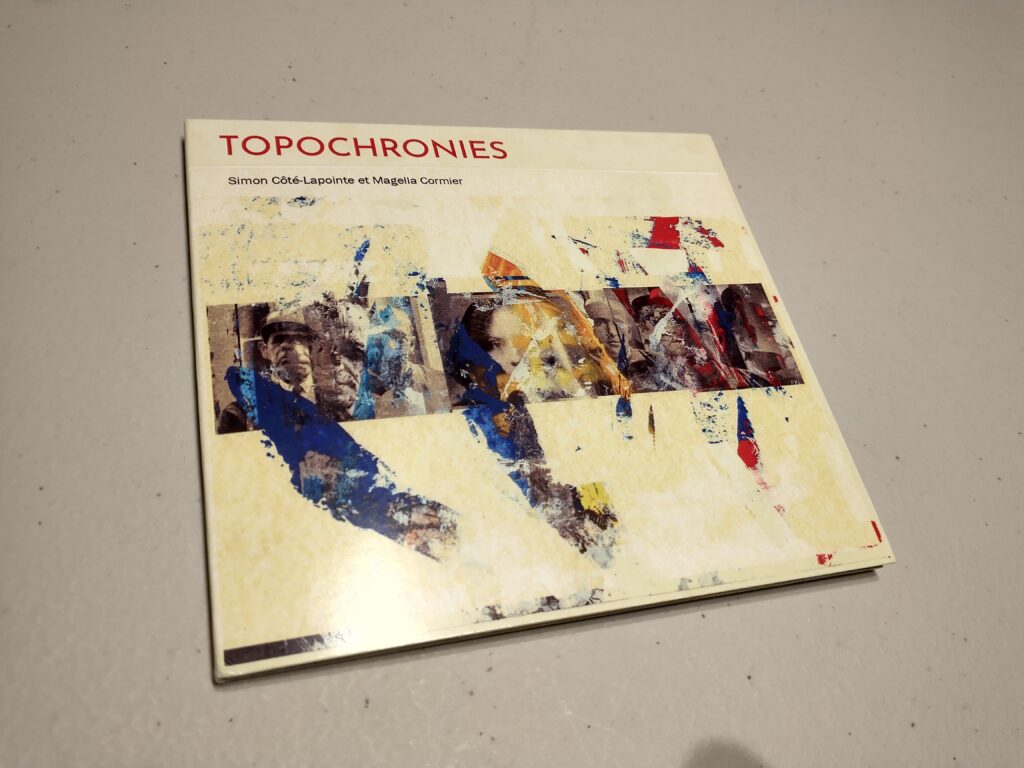

Topochronies est un projet de musique mixte jazz-progressif-expérimental qui combine improvisation et composition, séquences électroacoustiques et électroniques, et instruments acoustiques et électriques. Composé et réalisé par le claviériste Simon Côté-Lapointe avec la collaboration du batteur Magella Cormier, l’album-concept est une fresque qui prend comme points d’ancrage l’histoire récente du Québec.

→ Accroches/teasers vidéo

→ Écouter en ligne

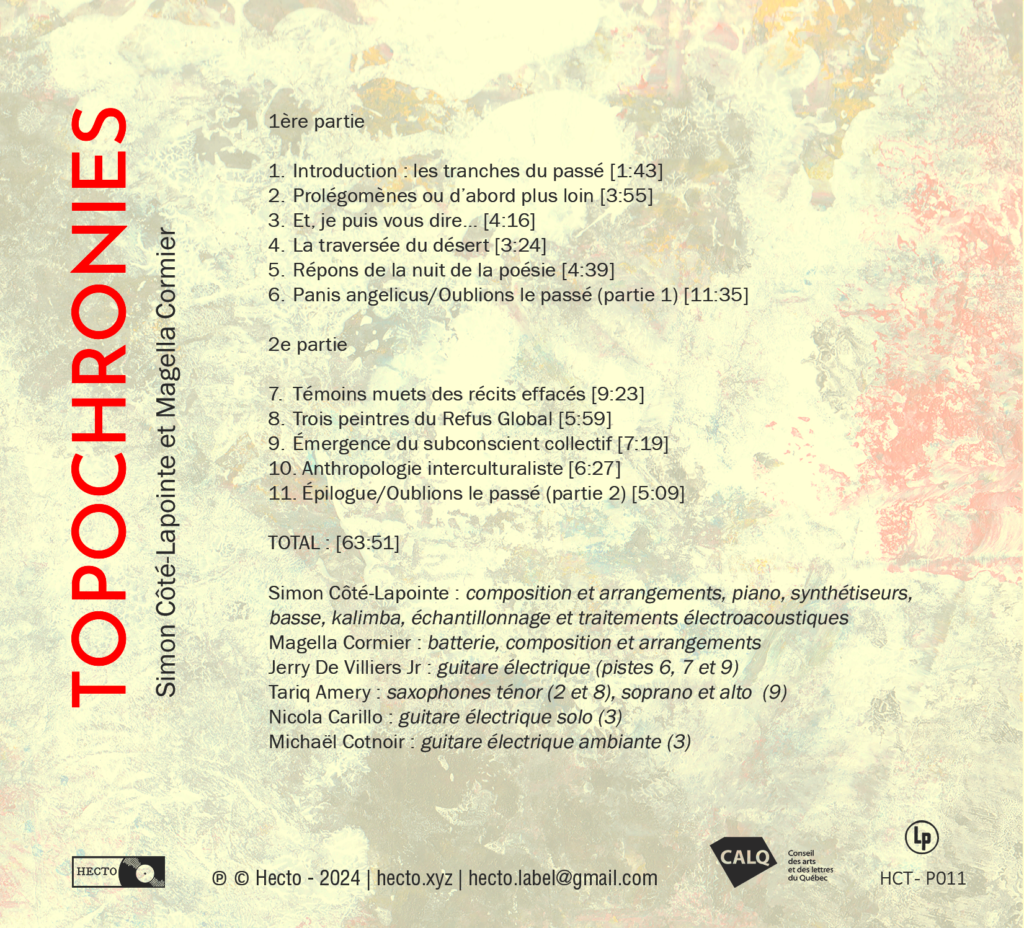

Liste des pièces

1ère partie

- Introduction : les tranches du passé [1:43]

- Prolégomènes ou d’abord plus loin [3:55]

- Et, je puis vous dire… [4:16]

- La traversée du désert [3:24]

- Répons de la nuit de la poésie [4:39]

- Panis angelicus/Oublions le passé (partie 1) [11:35]

2e partie

- Témoins muets des récits effacés [9:23]

- Trois peintres du Refus Global [5:59]

- Émergence du subconscient collectif [7:19]

- Anthropologie interculturaliste [6:27]

- Épilogue/Oublions le passé (partie 2) [5:09]

TOTAL : [63:51]

Musiciens

- Simon Côté-Lapointe : composition et arrangements, piano, synthétiseurs, basse, kalimba, échantillonnage et traitements électroacoustiques

- Magella Cormier : batterie, composition et arrangements

- Jerry De Villiers Jr : guitare électrique (pistes 6, 7 et 9)

- Tariq Amery : saxophones ténor (2 et 8), soprano et alto (9)

- Nicola Carillo : guitare électrique solo (3)

- Michaël Cotnoir : guitare électrique ambiante (3)

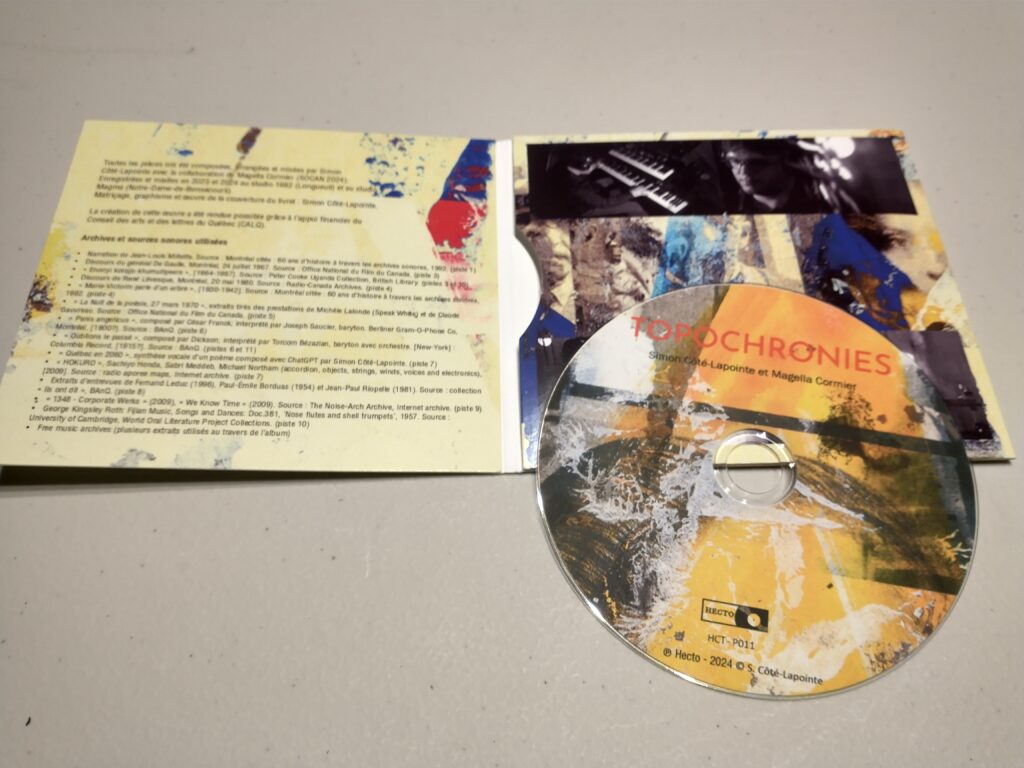

Toutes les pièces ont été composées, arrangées et mixées par Simon Côté-Lapointe avec la collaboration de Magella Cormier (SOCAN 2024);

Enregistrées et mixées en 2023 et 2024 au studio 1982 (Longueuil) et au studio Magma (Notre-Dame-de-Bonsecours).

Matriçage, graphisme et œuvre de la couverture du livret : Simon Côté-Lapointe.

La création de cette œuvre a été rendue possible grâce à l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

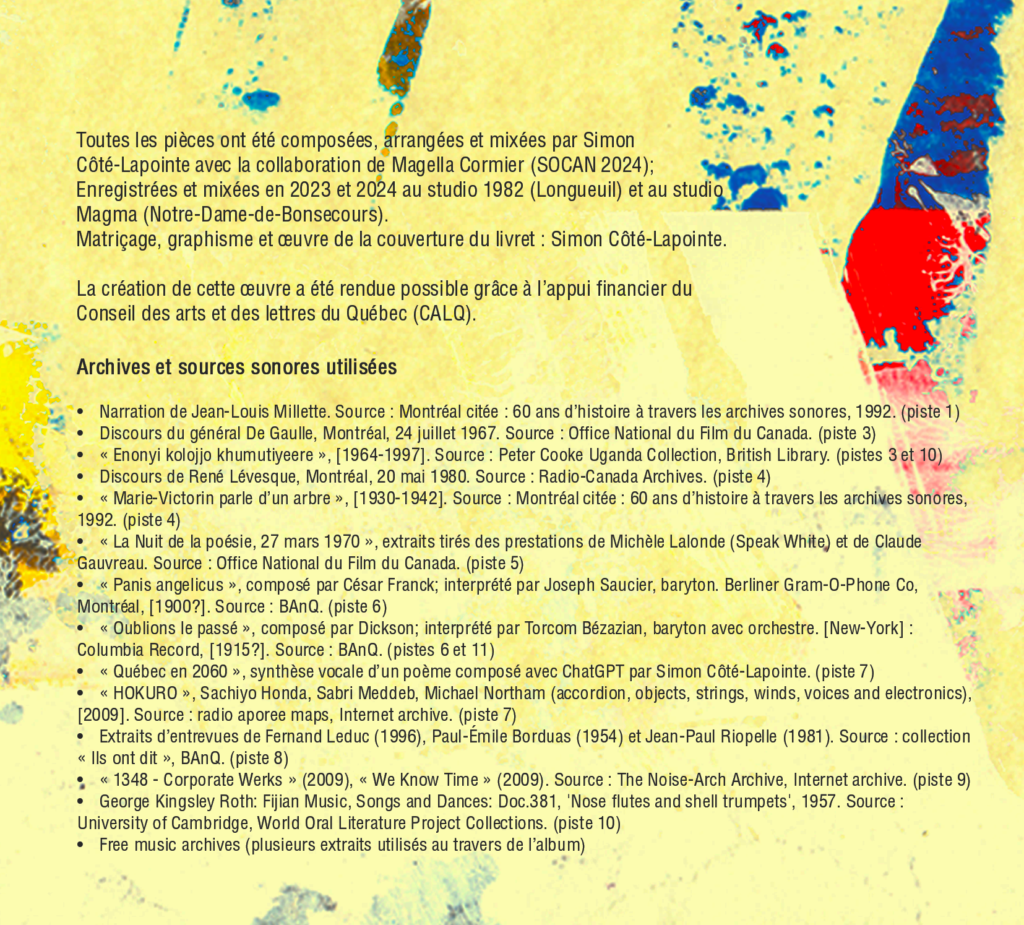

Archives et sources sonores utilisées

- Narration de Jean-Louis Millette. Source : Montréal citée : 60 ans d’histoire à travers les archives sonores, 1992. (piste 1)

- Discours du général De Gaulle, Montréal, 24 juillet 1967. Source : Office National du Film du Canada. (piste 3)

- Discours de René Lévesque, Montréal, 20 mai 1980. Source : Radio-Canada Archives. (piste 4)

- « Marie-Victorin parle d’un arbre », [1930-1942]. Source : Montréal citée : 60 ans d’histoire à travers les archives sonores, 1992. (piste 4)

- « La Nuit de la poésie, 27 mars 1970 », extraits de Michèle Lalonde (Speak White) et Claude Gauvreau. Source : Office National du Film du Canada. https://youtu.be/t_YXwoEVxjw?si=03wmGWq0pvtmH5ya (piste 5)

- « Panis angelicus », composé par César Franck; interprété par Joseph Saucier, baryton. Source : Berliner Gram-O-Phone Co, Montréal, [1900?] Source : BAnQ. https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/1257 (piste 6)

- « Oublions le passé », composé par Dickson; interprété par Torcom Bézazian, baryton avec orchestre. [New-York] : Columbia Record, [1915?] Source : BAnQ. https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/736 (pistes 6 et 11)

- « Québec en 2060 », synthèse vocale d’un poème composé par ChatGPT et Simon Côté-Lapointe. (piste 7)

- « HOKURO », Sachiyo Honda, Sabri Meddeb, Michael Northam (accordion, objects, strings, winds, voices and electronics), [2009]. Source : radio aporee maps, Internet archive. https://archive.org/details/Hokuro-StandingWaves (piste 7)

- Extraits d’entrevues de Fernand Leduc (1996), Paul-Émile Borduas (1954) et Jean-Paul Riopelle (1981). Source : collection « Ils ont dit », BAnQ. (piste 8)

- « 1348 – Corporate Werks » (2009), « We Know Time » (2009). Source : The Noise-Arch Archive, Internet archive. https://archive.org/details/noise-arch (piste 9)

- George Kingsley Roth: Fijian Music, Songs and Dances: Doc.381, ‘Nose flutes and shell trumpets’, 1957. Source : University of Cambridge, World Oral Literature Project Collections. http://www.dspace.cam.ac.uk/handle/1810/244326 (piste 10)

- « Enonyi kolojjo khumutiyeere », [1964-1997]. Source : Peter Cooke Uganda Collection, British Library. (pistes 3 et 10)

- Free music archives https://freemusicarchive.org/ [extraits]

→ Répons de la nuit de la poésie [vidéo]

Archives sonores et visuelles utilisées :

“La Nuit de la poésie, 27 mars 1970”, extraits de Michèle Lalonde (Speak White) et Claude Gauvreau. Source : Office National du Film du Canada. https://www.youtube.com/watch?v=t_YXwoEVxjw&t=0s

“Emak-Bakia”, Man Ray (1926), https://archive.org/details/man-ray-emak-bakia-1927

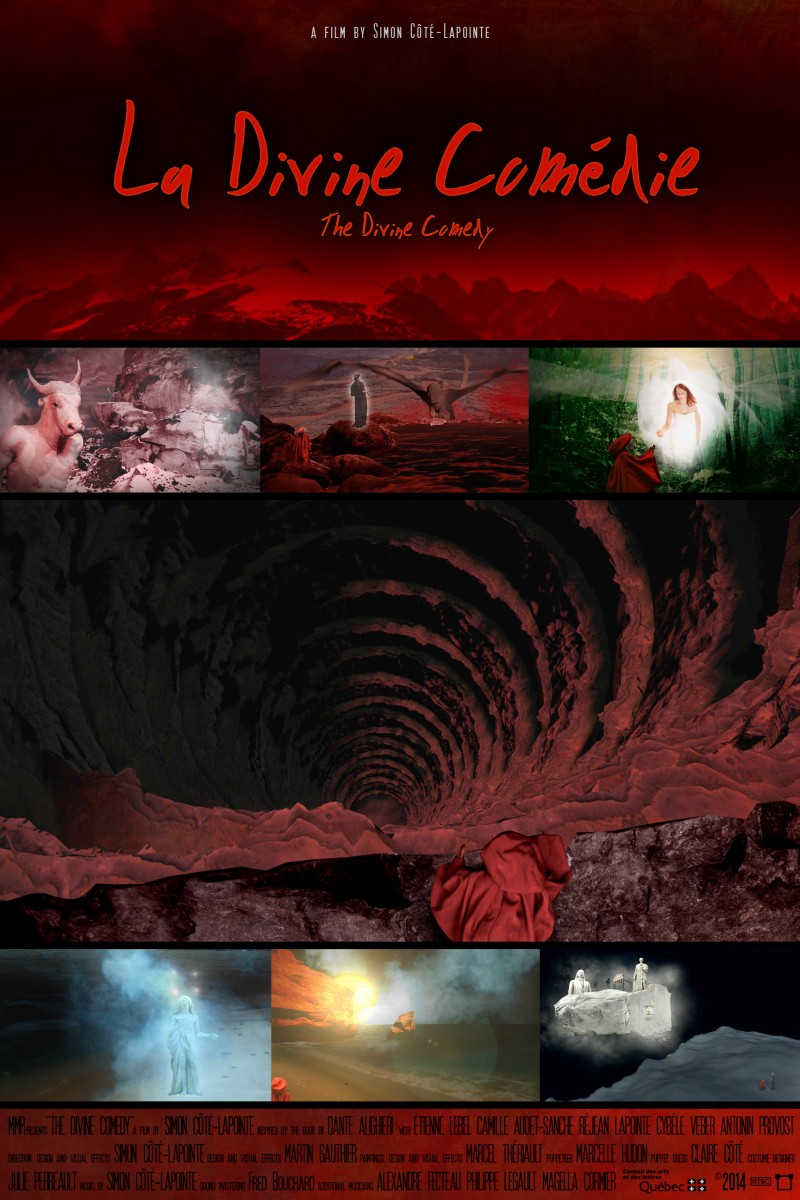

→ Démarche

Fruit d’un travail échelonné sur 7 ans, Topochronies prend comme point de départ un lieu (topo), le Québec, exploré à travers ses temporalités (chrono) manifestées par des archives sonores qui sont autant de points d’entrée ou d’encrage pour construire les compositions. Il en découle un voyage à travers l’inconscient collectif québécois envisagé sous le prisme de l’inconscient du compositeur Simon Côté-Lapointe.

Des extraits d’archives sonores sont utilisés tout au long de l’album, tantôt comme trame narrative, tantôt comme matériau musical. On peut y entendre entre autres le général De Gaulle, René Lévesque, les poètes Michèle Lalonde et Claude Gauvreau, le frère Marie-Victorin ainsi que les peintres Fernand Leduc, Paul-Émile Borduas et Jean-Paul Riopelle. Les pensées, émotions, textures et non-dits que les archives évoquent interviennent à différents niveaux rendus possibles selon les composantes des documents mises à profit : contenus, contenants, contextes. Chaque section procède d’un processus compositionnel différent qui emprunte au jazz, au fusion et au progressif; aux musiques du monde, actuelle, électroacoustique et électronique. Les compositions sont structurées autour de riffs aux rythmiques complexes souvent asymétriques (13, 15, 7) sur lesquels se superposent une harmonie et des mélodies polymodales, voire dans certaines sections, polytonales.

À cela s’ajoute les claviers et la batterie virtuoses de Côté-Lapointe et Cormier qui tiennent une bonne place au sein d’arrangements et d’orchestrations étoffés. Des solistes invités les rejoignent sur quelques pistes : les guitaristes Jerry De Villiers Jr et Nicola Carillo ainsi que le saxophoniste Tariq Amery. Il en résulte une œuvre-somme unique et dense dans laquelle s’imbriquent les diverses influences et techniques explorées depuis 20 ans par Côté-Lapointe, une galerie de tableaux contrastés que l’apport dynamique et polyrythmique de Cormier vient rehausser.

→ Toute voix porte en elle [écrit sur l’album]

À la demande de Simon, le texte suivant a été écrit lors de l’écoute de l’album par l’auteur et artiste Alexis Desgagnés.

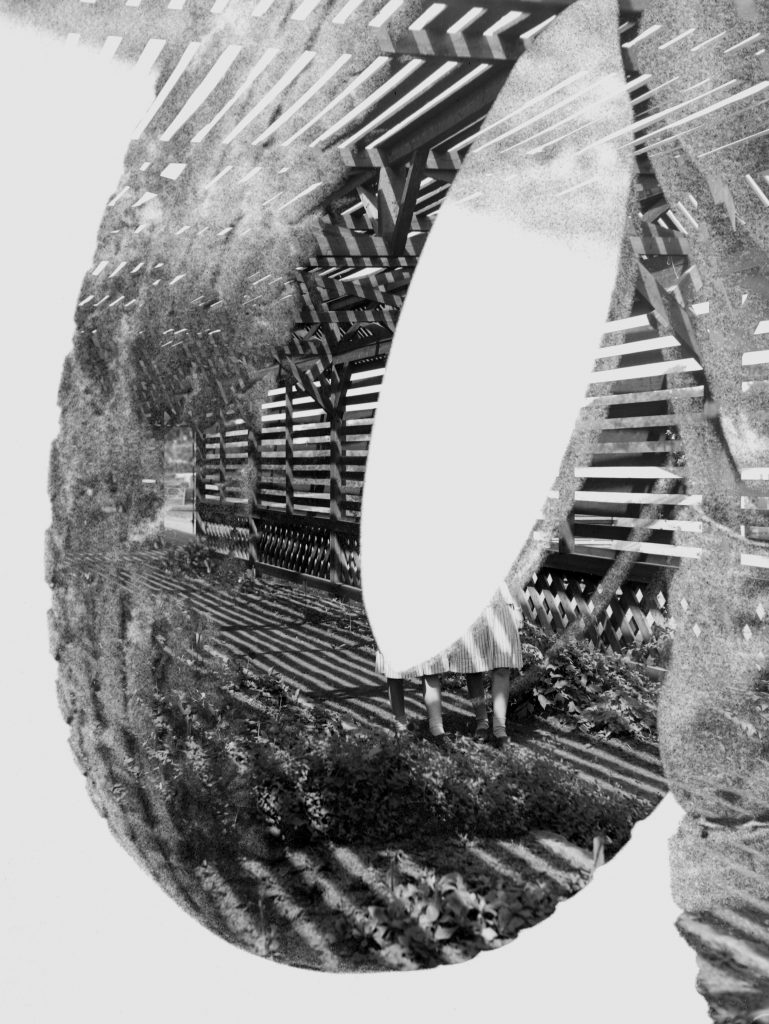

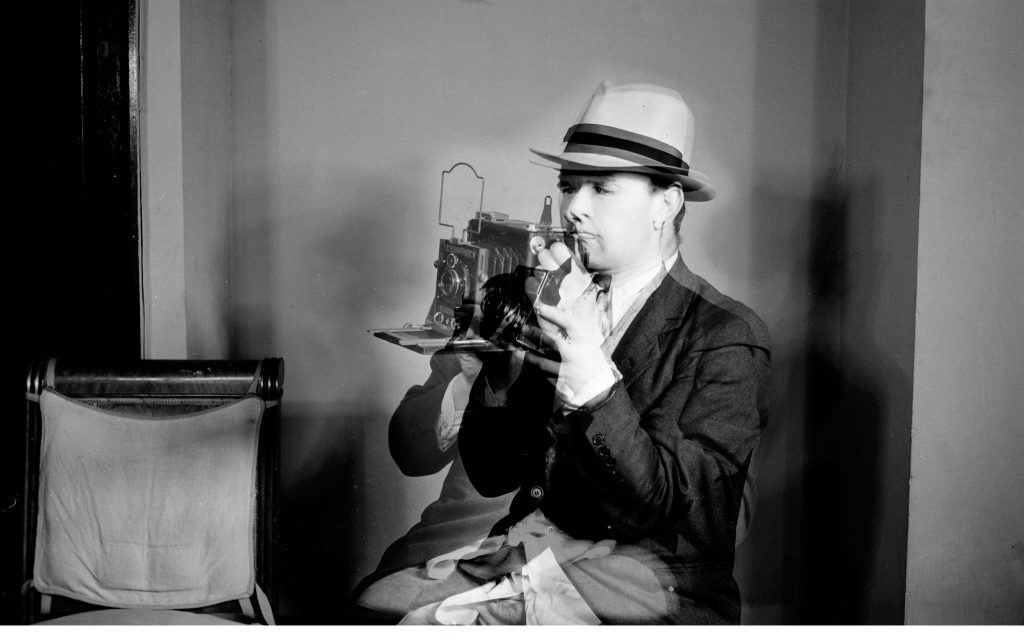

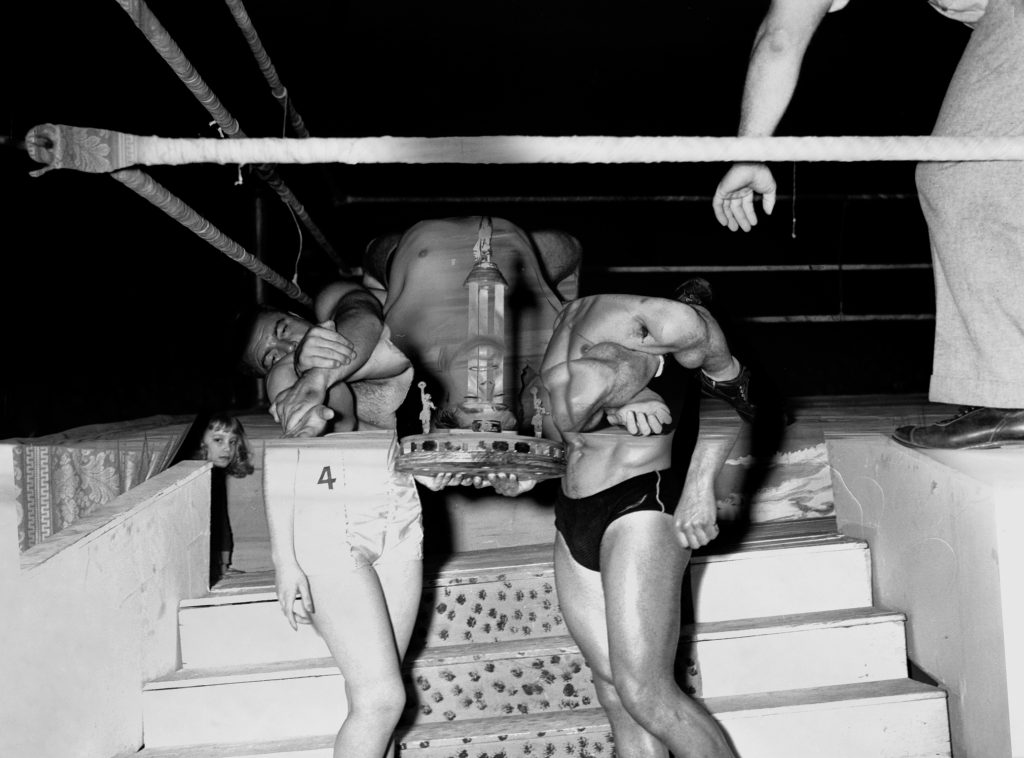

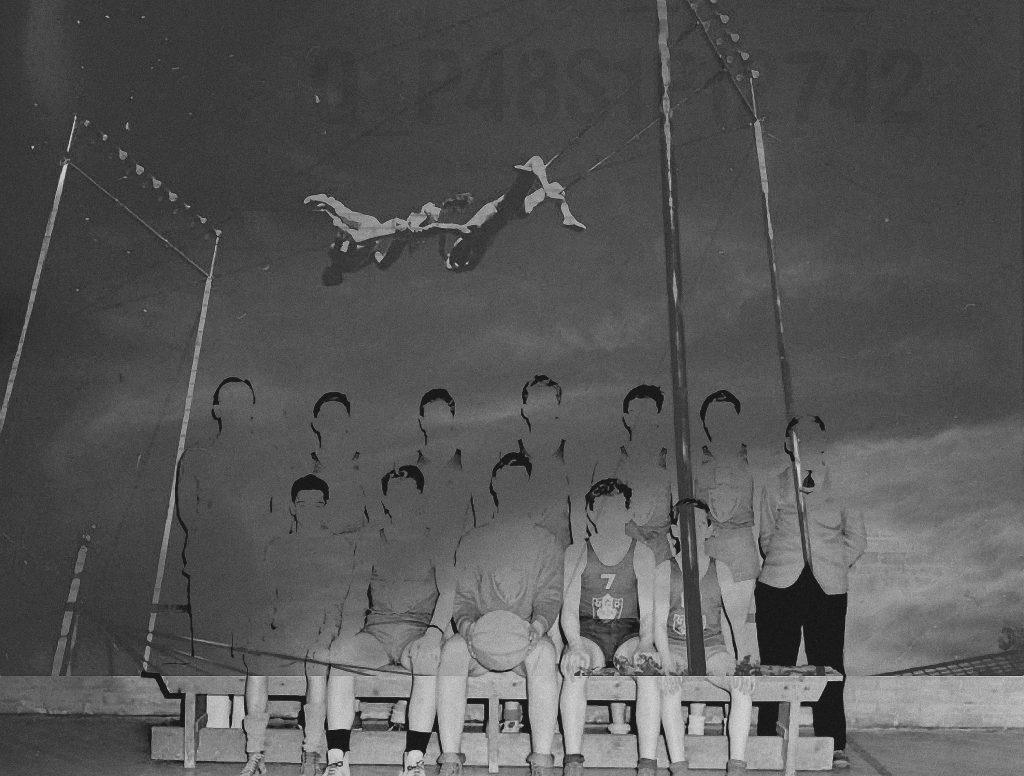

Images

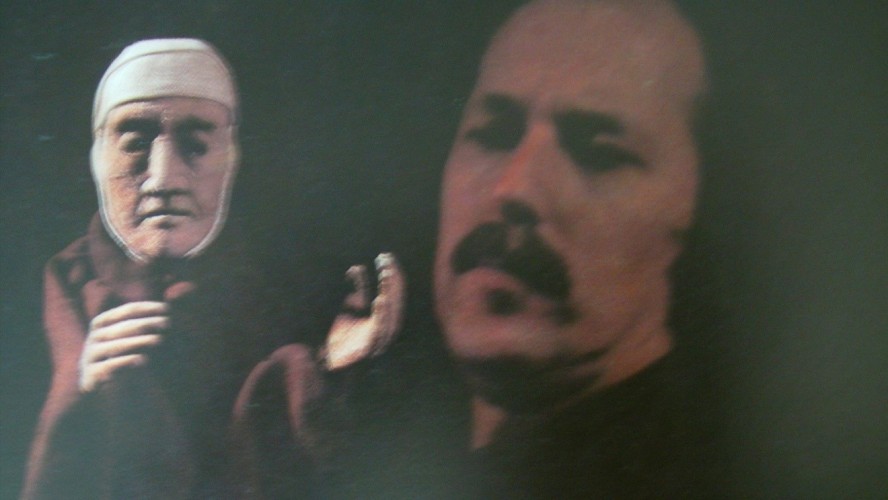

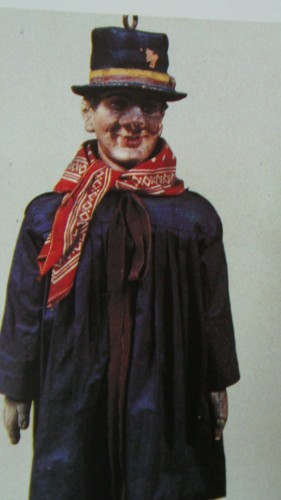

Des photographies imprimées sur carton et peintes ont été réalisées par Simon Côté-Lapointe pour la pochette de l’album et des vidéos.

La création de cette œuvre a été rendue possible grâce à l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec.