Cette section du site regroupe plusieurs enregistrements de standards jazz, compositions et improvisations pour piano solo.

Hapax, Ataraxie et Animus/Anima (2026)

La somme d’un cycle musical en six volets

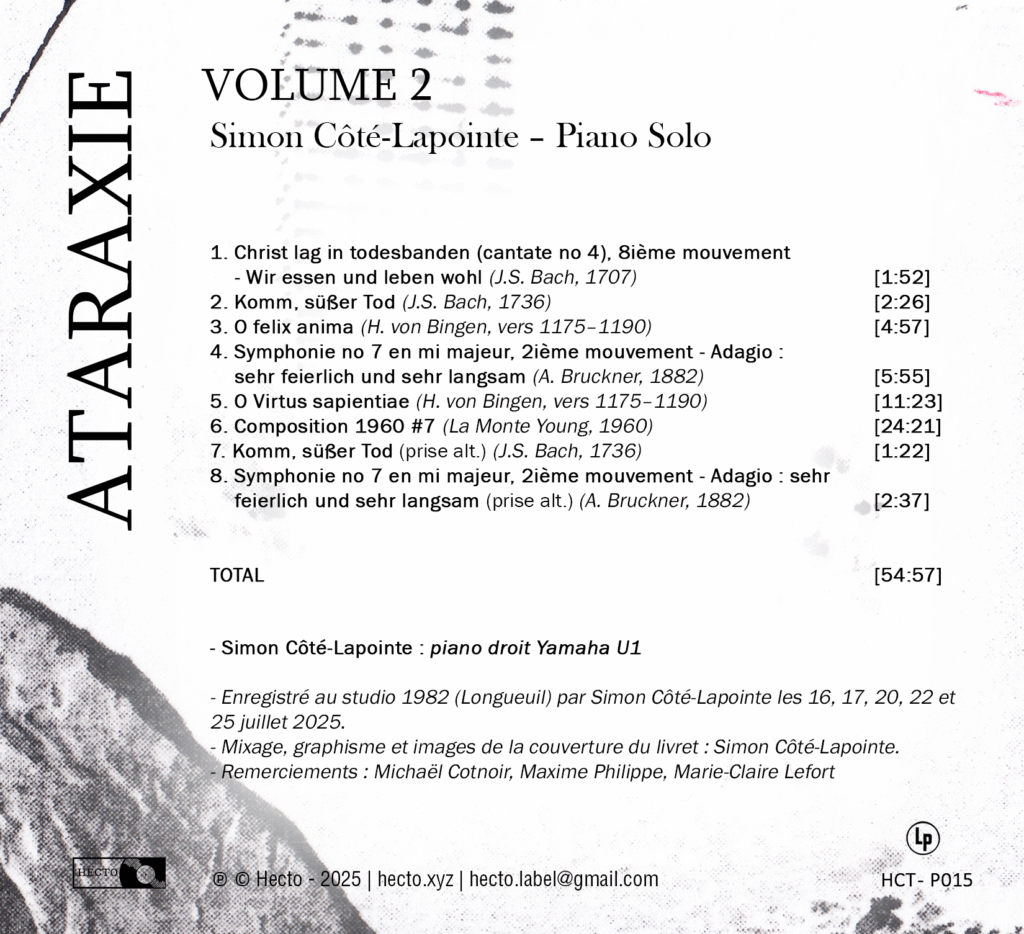

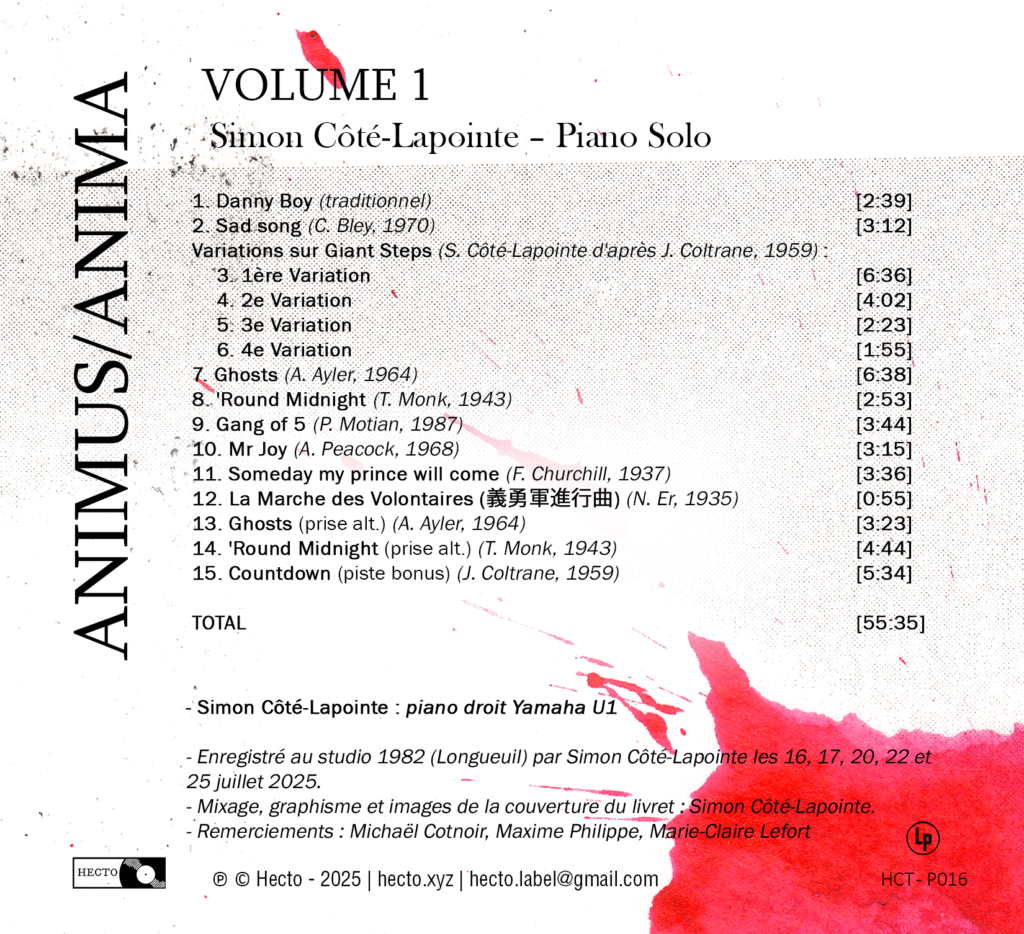

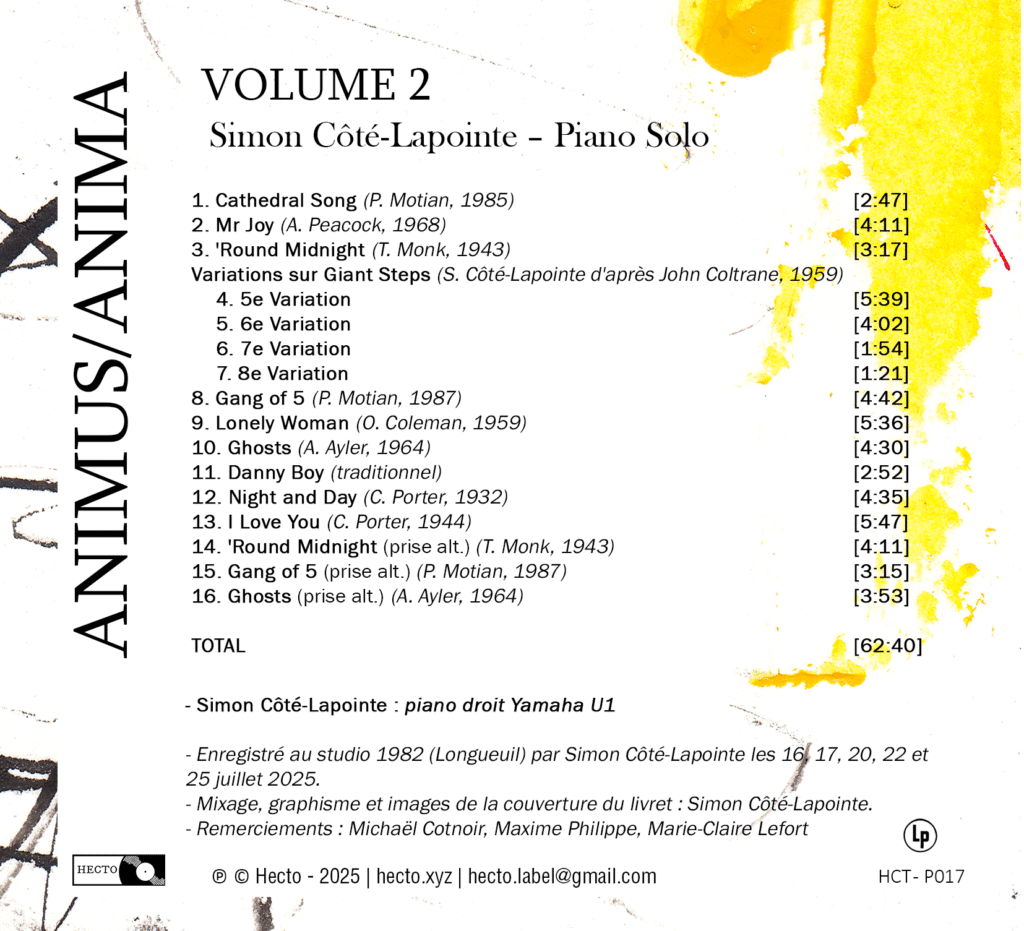

Cette nouvelle parution consiste en trois albums doubles : Hapax (volumes 1 et 2), constitués d’improvisations et de compositions originales; Ataraxie (volumes 1 et 2), d’inspiration méditative, mettant en valeur des compositeurs classiques et contemporains; et Animus/Anima (volumes 1 et 2), deux disques d’interprétation de compositions de musiciens jazz. Totalisant près de 6 heures de musique, les six disques, bien qu’ils mettent en valeur différentes facettes du jeu pianistique, ont en commun de mettre de l’avant le champ des possibles de l’improvisation. Les sujets, les intentions et choix stylistiques offrent un large panorama qui va de la musique moyenâgeuse au jazz en passant par la musique baroque, classique, contemporaine et actuelle.

Bien que les six albums aient été enregistrés en 5 jours, ils sont le fruit d’une pratique pianistique d’une trentaine d’années axée sur l’improvisation. C’est, au final, l’art de « trouver des chemins » (pour citer l’ami Frédéric Vézina) entre et avec les notes, harmonies, silences et rythmes; mais surtout une recherche du moment présent, de laquelle jaillit parfois la beauté. Comme le souligne Paul Klee : « L’art ne reproduit pas le visible ; il rend visible. » (Théorie de l’art moderne, 1964, p. 34) J’ai tenté de soulever le voile du réel pour apercevoir (un court instant) sa vraie nature.

La pratique de l’improvisation au piano solo en est une risquée, où on se met à nu. Pas d’échappatoire possible : les erreurs, accrochages, fausses notes, hésitations y apparaissent sans fard. J’ai voulu garder ces scories qui témoignent, à notre époque obsédée par la perfectibilité technique, du processus de création humaine. Et m’inscrire dans la lignée des Thelonious Monk, Sun Ra, Cecil Taylor, Paul Bley, Picasso, Pollock, Basquiat et consorts, pour qui l’imperfection et la trace du geste fait partie intégrante de l’esthétique. L’analogie avec la peinture ne s’arrête d’ailleurs pas là…

Explorer le sujet en musique

J’ai tenté d’aborder le sujet musical comme un sujet pictural : c’est-à-dire comme un élément de base qui peut être envisagé en multiples variations, en séries (comme les boîtes de soupe Campbell de Warhol ou les tournesols de Van Gogh); chaque pièce comme autant de variations possibles et chacune toutes également valables dans leur différence et leur semblance. Il y a autant de façons de jouer ‘Round Midnight que de peindre des tournesols et c’est ce que j’ai voulu faire ici (voir notamment les huit « Variations sur Giant Steps » sur Animus/Anima vol. 1 et 2).

C’est aussi une approche différente du sujet que j’ai expérimenté, également plus proche des arts visuels quant à l’organisation de l’espace : le sujet (thème, mélodie ou structure) n’est pas toujours traité de façon traditionnelle ou rationnelle (en musique classique ou en jazz – exposé au début et à la fin); sa structure non plus respectée comme un cadre rigide, une structure régulée et figée, mais comme une ligne directrice qui peut s’allonger, se rétrécir au gré d’un ou de plusieurs flux temporels pas nécessairement continus.

Ces sujets ne sont pas traités « également » – c’est-à-dire en appliquant une méthode, une esthétique unique (comme par exemple, un album complet dans le style free jazz) -, mais avec différentes esthétiques et moyens d’expression qui sont à la mesure de ce qui peut ou veut être exprimé à travers la rencontre du sujet et du moment. Le traitement d’un sujet et sa réactualisation, autant en peinture qu’en musique, s’inscrit dans des traditions; parfois en continuité, parfois en rupture de celles-ci. Par exemple, pour continuer avec la métaphore des arts visuels, la pièce « La Marche des Volontaires » d’une durée de 52 secondes (voir Animus/Anima vol. 1) est comparable à un tableau miniature de style classique; alors que la pièce « Composition 1960 #7 » d’une durée de 24 minutes (voir Ataraxie vol. 2) est comparable à un immense tableau minimaliste monochrome.

Documentaire

Ce documentaire d’une vingtaine de minutes portant sur le projet a été diffusé dans le cadre du lancement d’albums ayant eu lieu le 14 janvier 2026.

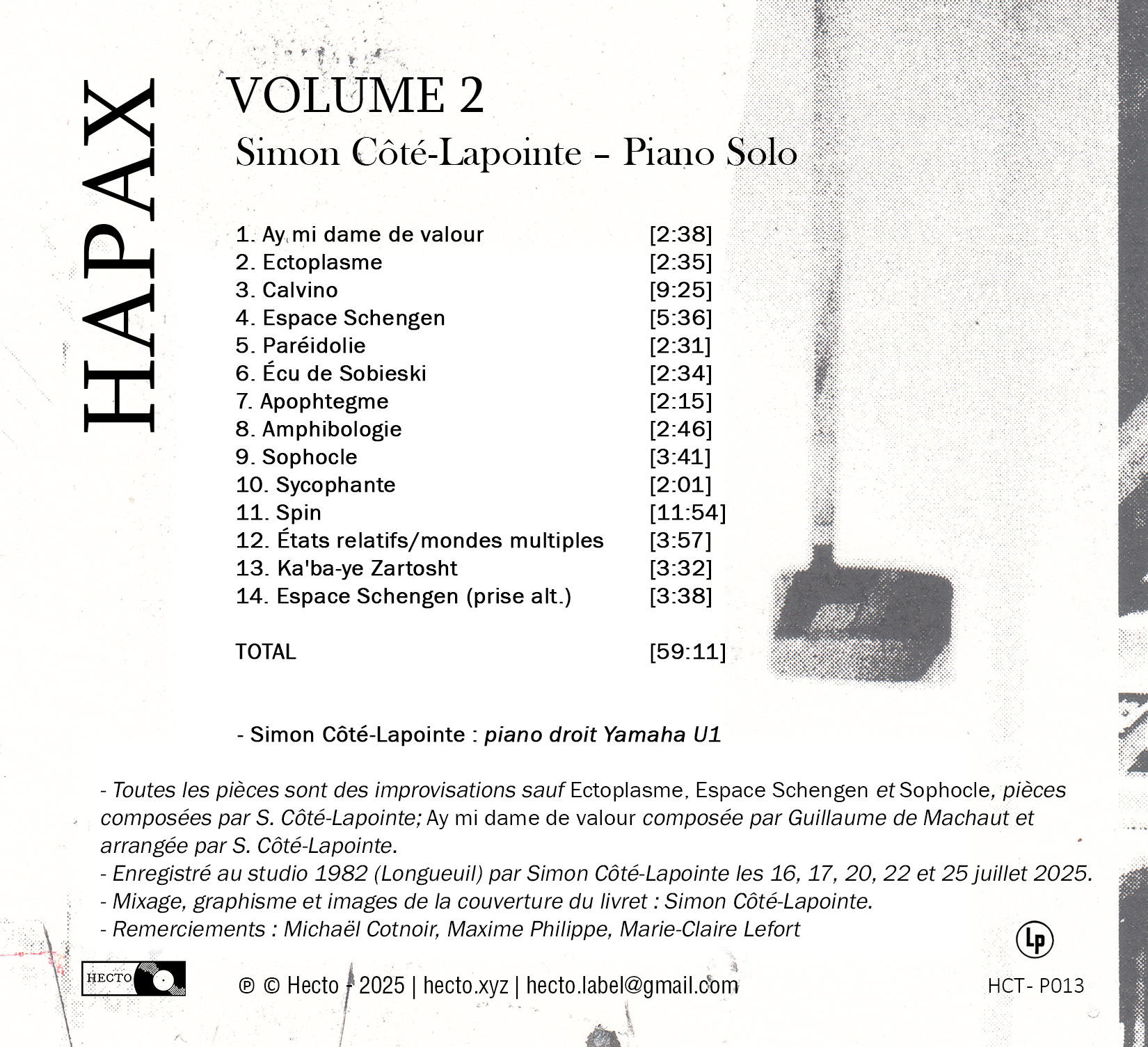

Hapax (volumes 1 et 2)

Un hapax est un mot, une forme dont on n’a pu relever qu’un exemple dans un corpus donné. « Par analogie, un hapax peut être aussi un événement qui ne se produit qu’une fois ou une personne unique. » (Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Hapax)

Toute vraie occasion est un hapax, c’est-à-dire qu’elle ne comporte ni précédent, ni réédition, ni avant-goût ni arrière-goût; elle ne s’annonce pas par des signes précurseurs et ne connaît pas de « seconde fois » (Vladimir Jankélévitch, Je-ne-sais-quoi, 1957, p. 117).

Hapax illustre par analogie l’improvisation musicale totalement libre qui constitue l’approche principale des deux premiers volumes. À cela s’ajoute quelques-unes de mes compositions qui se prêtent particulièrement bien au piano solo.

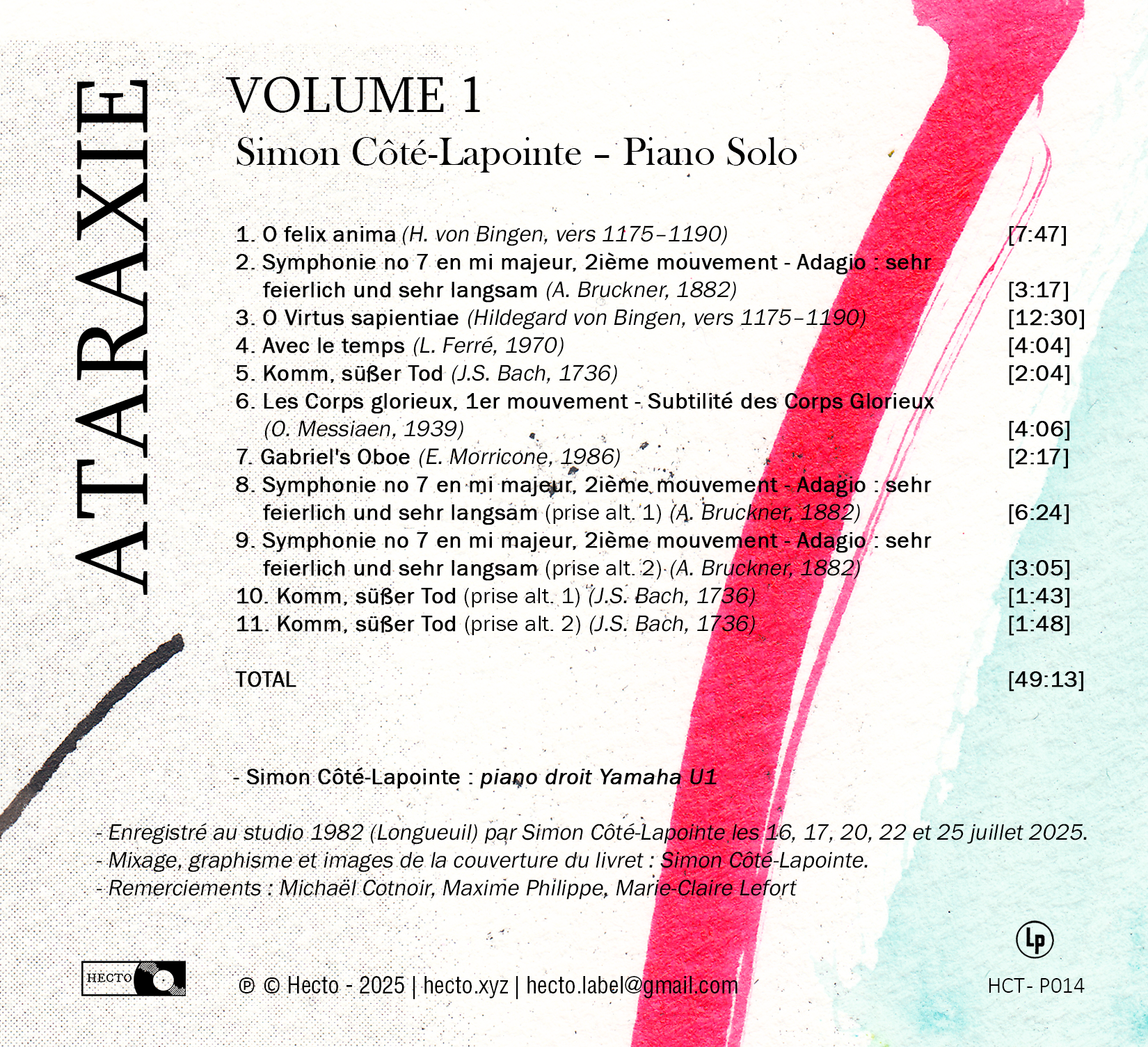

Ataraxie (volumes 1 et 2)

Ataraxie, définition : « Tranquillité, impassibilité d’une âme devenue maîtresse d’elle-même au prix de la sagesse acquise soit par la modération dans la recherche des plaisirs (Épicurisme), soit par l’appréciation exacte de la valeur des choses (Stoïcisme), soit par la suspension du jugement (Pyrrhonisme et Scepticisme) » (CNRTL, https://www.cnrtl.fr/definition/Ataraxie)

J’ai voulu par ce titre souligner la nature plus méditative et spirituelle des pièces de ces deux albums, notamment les compositions de Hildegard von Bingen, J. S. Bach, Olivier Messiaen et La Monte Young.

Animus/Anima (volumes 1 et 2)

Animus/Anima revisite le répertoire des standards de jazz à travers une approche libre, intuitive et non conventionnelle. Plutôt que d’en suivre les grilles et structures établies, les standards y sont abordés comme des territoires mouvants, des formes ouvertes qui laissent place à l’intuition. Chaque pièce devient un champ de résonances : des fragments mélodiques surgissent, se transforment, s’effacent, laissant place à d’autres directions possibles. Le connu et l’inconnu coexistent, se répondent, se fondent l’un dans l’autre.

Le titre animus/anima s’inspire de la pensée jungienne et évoque la rencontre des contraires — le rationnel et l’intuitif, le construit et le spontané, le masculin et le féminin. Au piano, ces forces se confrontent et s’équilibrent, donnant naissance à une musique qui habite l’entre-deux : à la fois réflexion et impulsion, structure et flux, mémoire et invention.

Un peu de recul

Keith Jarrett résume bien, dans cette entrevue de 1974 avec Gérard Rouy, l’impulsion première, voire la nécessité de cet ambitieux projet d’albums :

« Le piano solo est une expérience unique. Si un pianiste qui joue habituellement en trio se met à jouer en solo exactement de la même façon, alors ce n’est pas la peine, il n’a aucune raison de jouer en solo. Mais si le piano solo est pour lui un monde complètement différent, alors il doit le faire. » (Histoire(s) du jazz, Un entretien avec Keith Jarrett (1974), https://culturejazz.fr/spip.php?article4446)

Enfin, une œuvre ne peut être comprise qu’à postériori, lors de sa lecture qui est une dialectique entre l’intention d’un émetteur passé avec un lecteur subséquent. Un peu comme l’atome qui est parfois onde parfois particule, l’instrument qui observe et fixe ainsi sous certains angles et caractéristiques pour lesquels il est calibré l’objet inscrit en prend par extension ses contours. Toute expression dépasse nécessairement l’intention individuelle personnelle initiale et devient hors de notre portée une fois exprimée, inscrite et transmise. Ne dit-on pas d’ailleurs qu’une fois qu’une œuvre est achevée, elle n’appartient plus à son auteur? Bonne écoute!

Remerciements : Je tiens à remercier Michaël Cotnoir pour les microphones, Maxime Philippe pour les trucs et conseils de mixage ainsi que Marie-Claire Lefort pour son soutien indéfectible.

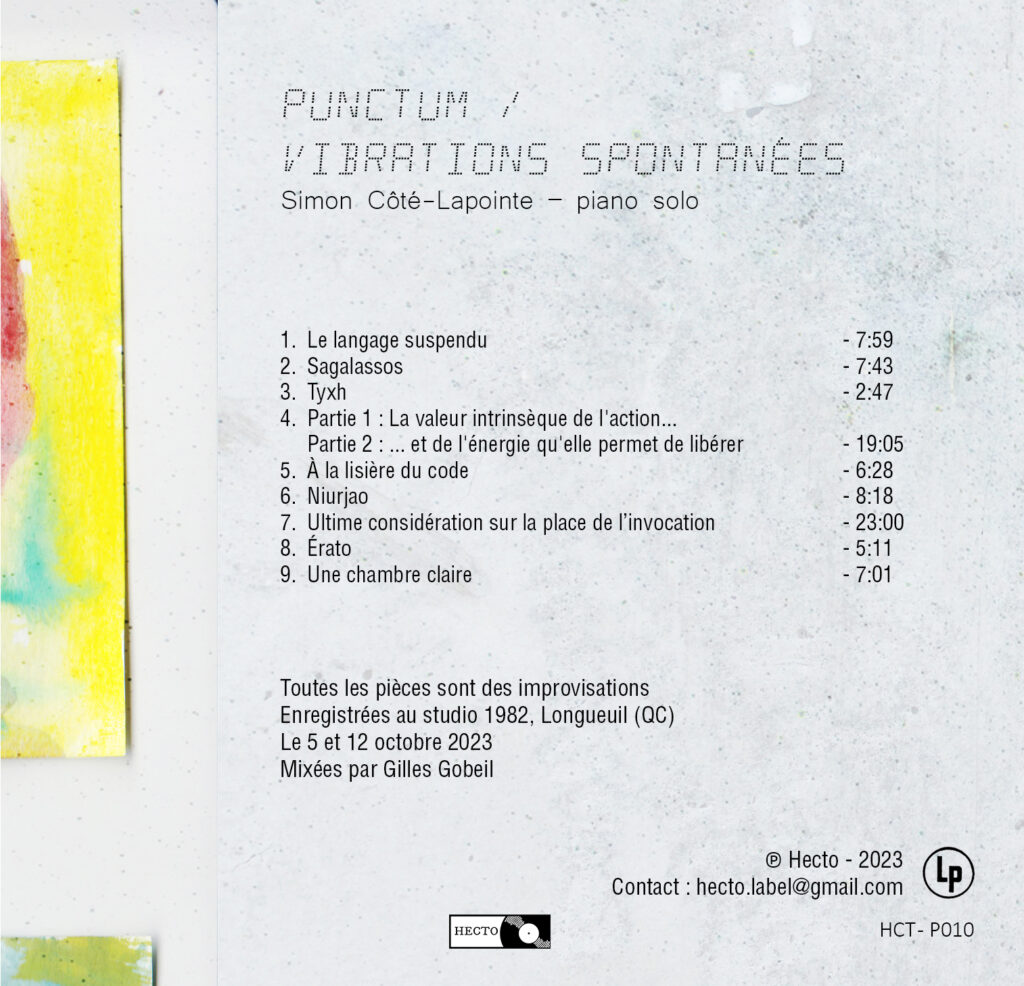

Punctum / Vibrations spontanées (2023)

Acrobaties sans filet captées sur le vif, les pièces de l’album sont en continuité du travail d’improvisation en solo amorcé depuis une quinzaine d’années.

Du latin punctum (« point »), le titre de l’album évoque d’une part la notion de point/contre-point musical; le dialogue des deux mains du pianiste, l’intrication des mélodies. Le punctum est aussi le neume (un signe musical décrivant une formule mélodique) le plus simple en notation grégorienne qui correspond à une note isolée. En photographie, c’est un détail qui attire l’attention, un détail dans une photo. Pour le philosophe Roland Barthes, « Le punctum d’une photo, c’est ce hasard qui, en elle, me point (mais aussi me meurtrit, me poigne). » Le hasard est une composante primordiale de l’improvisation musicale. Le punctum musical peut survenir à plusieurs moments : un élément perturbateur qui vient changer le cours de l’improvisation, qui vient dévier le déroulement des choses. Chaque improvisation présente un jeu constant entre punctum et studium (pour reprendre une autre expression photographique – le punctum, c’est le contre point du studium), un équilibre fragile que le pianiste Côté-Lapointe recherche entre rythme/non-rythme, chant/contrechant, harmonie/disharmonie… point/contre point (punctum contra punctum)… d’où émerge autant de « variations spontanées ».

Tout au long de cet album enregistré lors de deux sessions d’improvisation en novembre 2023, Simon Côté-Lapointe conjure à travers un large champ stylistique des figures marquantes du piano et de la composition du XXe siècle et avant. Du jazz d’abord : pensons à l’incontournable Keith Jarrett, mais aussi Paul Bley pour les envolées mélodiques et son approche du blues (voir la pièce “Sagalossos” de l’abum de Côté-Lapointe), Lennie Tristano pour son approche contrapuntique entre walking bass à la main gauche et mélodie (en particulier la pièce “À la lisière du code”). Du contemporain ensuite : le compositeur Kaikhosru Shapurji Sorabji pour ses longues pièces pianistiques utopiques (écouter notamment la pièce “Ultime considération sur la place de l’invocation”), Olivier Messiaen pour ses harmonies complexes et modes à transposition limitée, et aussi le compositeur Debussy dans les passages harmoniques modaux qui se retrouvent à plusieurs moments de l’album.

L’album s’ouvre avec “Le langage suspendu”, une improvisation qui s’articule autour d’un simple motif d’abord exposé sous forme modale puis développé et varié. “Sagalossos” centre l’improvisation autour d’un pôle de blues duquel des variations émergent, s’en éloignent pour mieux y revenir. “Tyxh” est une courte improvisation contrapuntique modale aux accents médiévaux. La première partie de la quatrième improvisation, “La valeur intrinsèque de l’action…”, éclatée et libre dans son approche, propose un éventail d’essais modaux et polytonaux comme autant de miniatures qui débouchent à la méditation mélodique et tonale qui compose la deuxième partie “… et de l’énergie qu’elle permet de libérer”. La cinquième pièce, “À la lisière du code” débute comme un standard, un “code” qui est ensuite de plus en plus éclaté. La pièce “Niurjao” est une improvisation en 6/8 basée sur un motif de main gauche qui sert de ligne directrice. “Ultime considération sur la place de l’invocation” est une improvisation méditative proche de la musique classique contemporaine avec ses harmonies complexes sous forme d’accords espacés. Les pièces mélodiques “Érato” et “Une chambre claire” viennent clore l’album de façon cyclique, un rappel de la première pièce de l’album de par l’approche mélodique développée à partir de simples motifs.

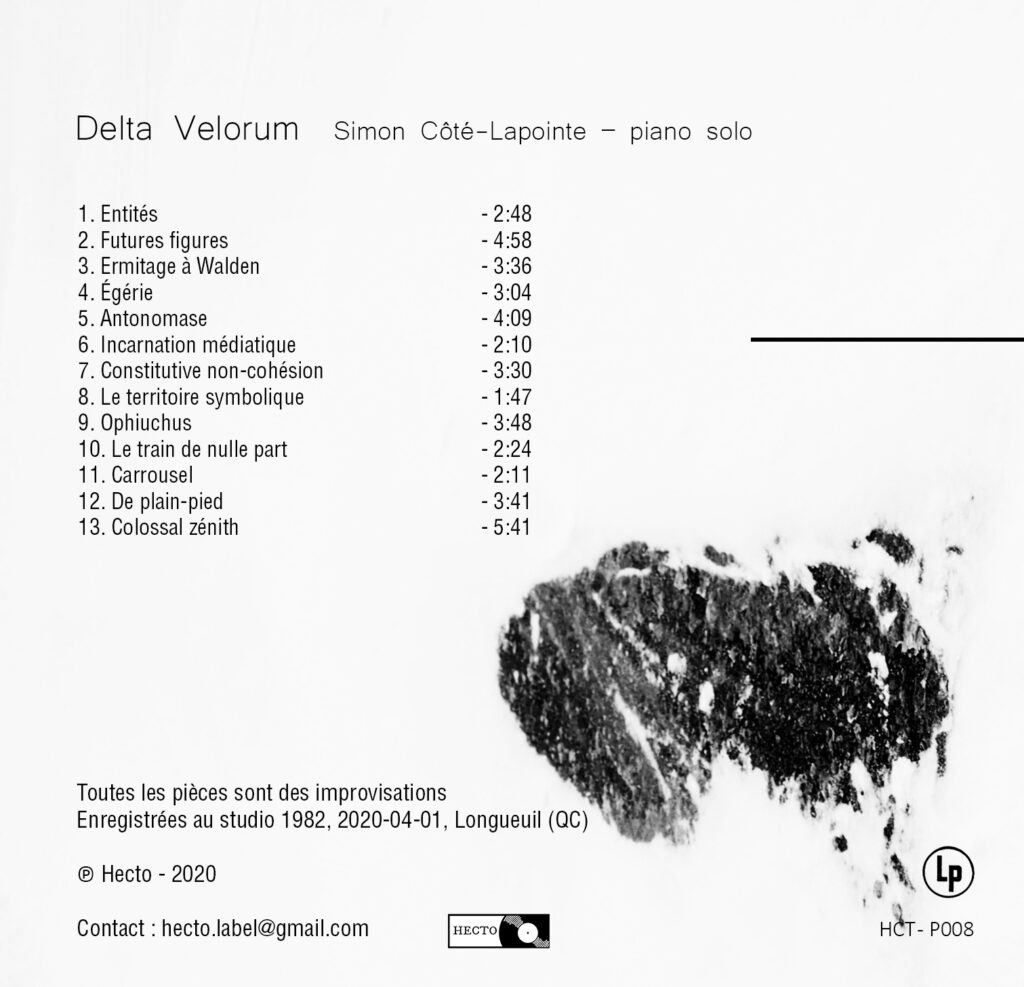

Delta Velorum (2020)

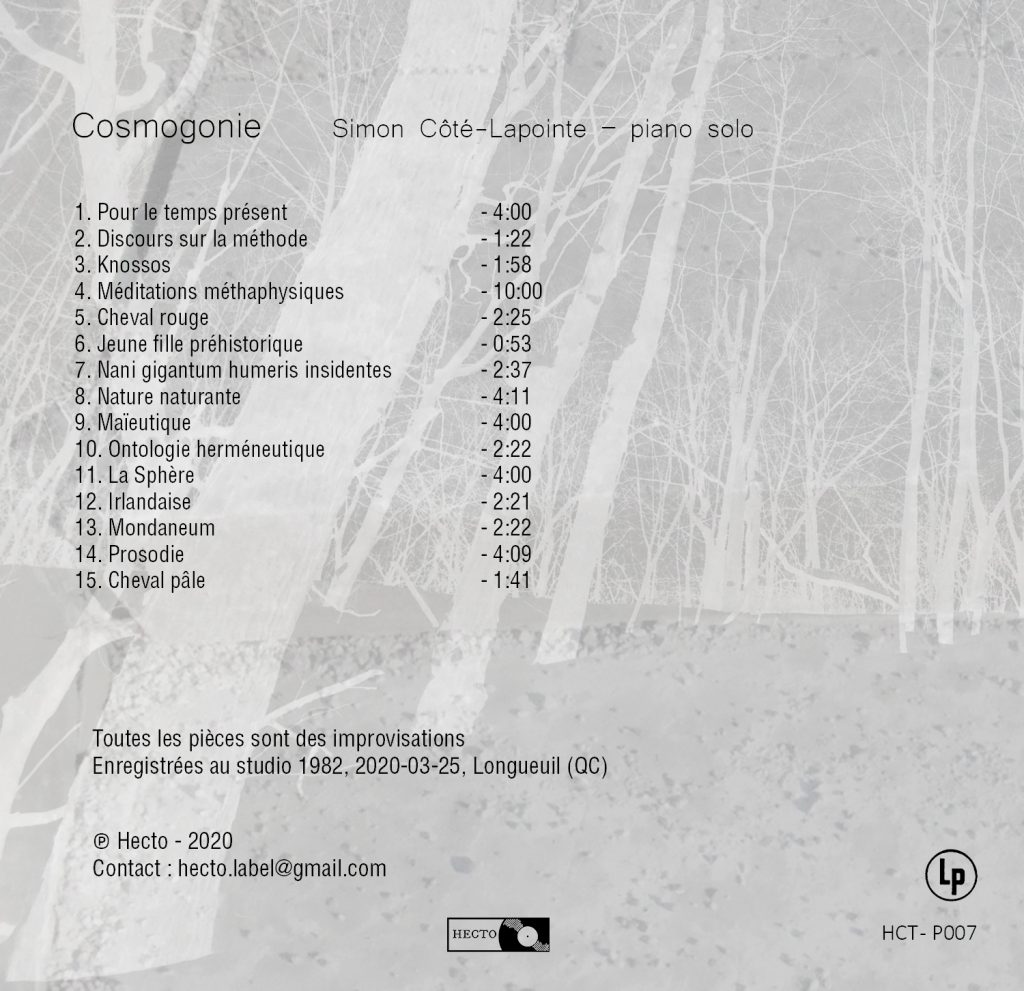

Cosmogonie (2020)

Créé lors du Grand confinement de 2020, l’album Cosmogonie est le fruit d’improvisations pianistiques impromptues réalisées en une seule journée d’enregistrement. Dans cet opus, Simon Côté-Lapointe puise dans diverses sources d’inspirations telles que la musique classique contemporaine et néo-classique. À l’écoute de l’album, des influences de grands compositeurs du XXe siècle tels que Charles Ives et Olivier Messiaen sont évoquées. Le jeu pianistique rappelle aussi le jazz contemporain, style de prédilection de Côté-Lapointe, notamment le pianiste Paul Bley reconnu pour ses improvisations en piano solo.

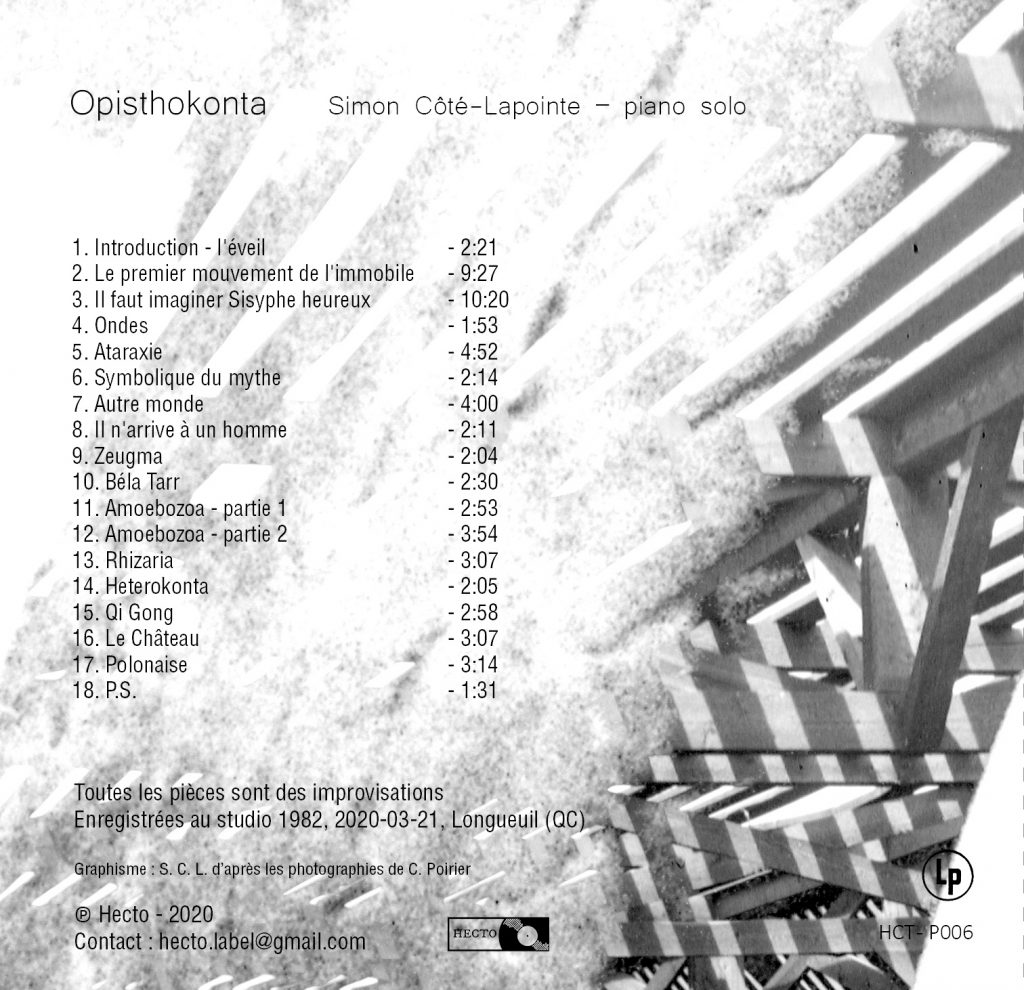

Opisthokonta (2020)

Paru sur l’étiquette Hecto, L’album Opisthokonta est le fruit d’improvisations pianistiques impromptues réalisées en une seule journée d’enregistrement. Dans cet opus, Simon Côté-Lapointe s’est inspiré de la pensée du compositeur Giacinto Scelsi en exploitant le concept de résonance pour certaines improvisations, l’idée étant de prendre le temps de s’imprégner de la richesse des résonances harmoniques et des vibrations issues de la combinaison des notes formant les accords. Le réalisateur hongrois Béla Tarr fut une autre inspiration pour ces improvisations, Côté-Lapointe a voulu évoquer les ambiances minimales empreintes de noirceur dont le sens dramatique n’est pas sans rappeler une certaine résignation kafkaïenne du destin. L’improvisation est un jeu entre transcendance et immanence…

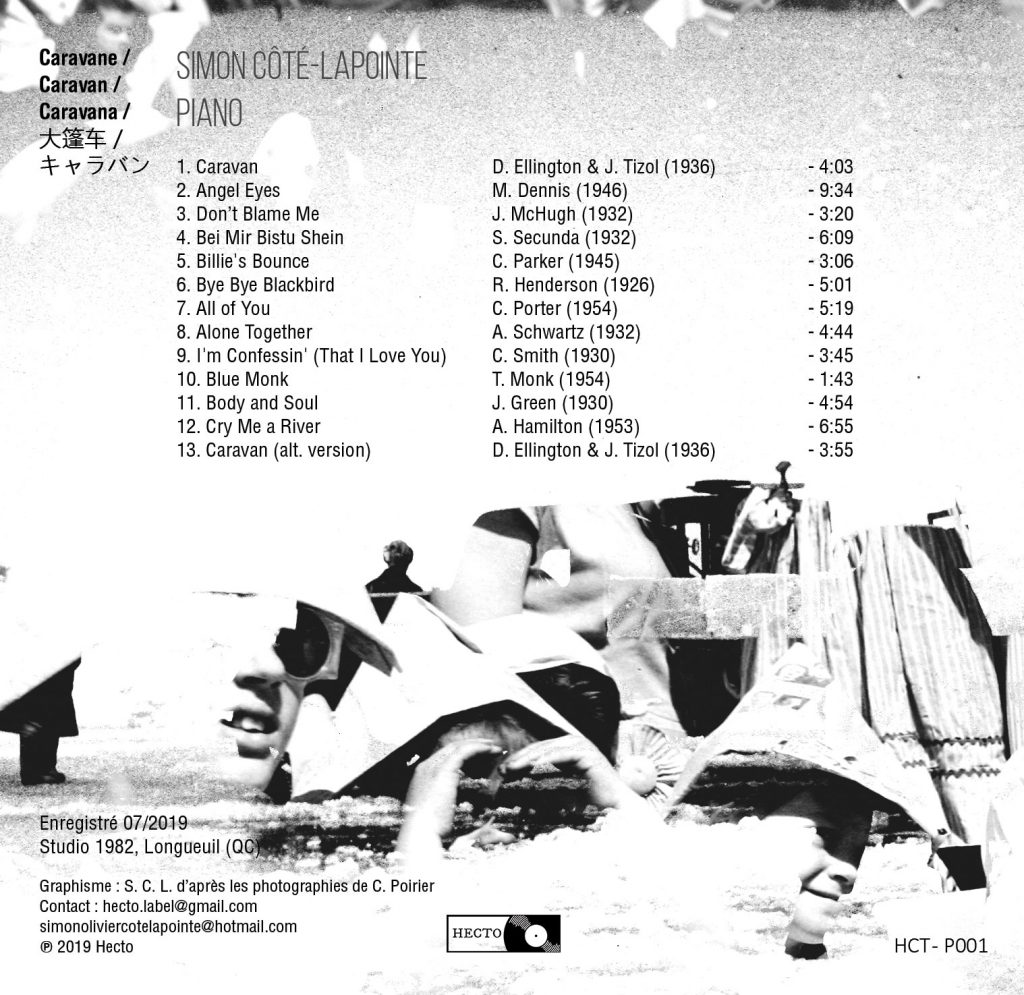

Caravane (2019)

Fruit d’une pratique de l’improvisation s’étendant sur plusieurs années, les pièces de cet album paru sur l’étiquette Hecto ont été enregistrées dans l’optique de garder l’essence du premier jet. Le jeu rythmé et mélodique de Côté-Lapointe combine plusieurs influences allant du jazz traditionnel au jazz plus actuel. Son jeu rappelle tantôt l’approche percussive d’un Thelonious Monk, tantôt le swing d’Oscar Peterson combinée à des influences plus modernes telles que Keith Jarrett ou encore Brad Mehldau lors d’envolées lyriques. Les pièces réinterprétées couvrent la période des années 1920 à 1950. Le premier morceau, Caravan, pièce titre de l’album, donne le ton à l’ensemble qui fait la part belle aux grands classiques, connus et moins connus, de l’âge d’or du jazz.

Piano solo et Aebersold (2016)

Standards de jazz avec accompagnements Aebersold

Improvisations (2014)

22 improvisations filmées.

Ptosis (2009)

Pièce pour piano solo enregistrée en 2010.

[pdf-embedder url=”http://simoncotelapointe.com/wp-content/uploads/2015/07/Ptosis.pdf”]

[media-downloader media_id=”1201″ texts=”Cliquez ici pour télécharger la partition”]

Improvisations (2009)

Série d’improvisations parfois avec piano préparé enregistrées en 2009 à l’Université de Montréal.

Standards (2009)

Collection d’interprétations de standards de jazz.

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Volume 4

Volume 5

Volume 6

Merci pour ce travail très inspirant.

[…] Le lancement/conférence sera l’occasion d’en savoir plus sur la démarche derrière ce projet. Il aura lieu en ligne, mercredi le 14 janvier 2026 de 20h à 21h, accessible via ce lien : https://youtube.com/live/LFRH6A6p7y8?feature=share – Pour écouter des extraits et acheter l’album en prévente visitez : https://hecto.bandcamp.com/music – Pour en savoir plus, consultez : https://simoncotelapointe.com/musique/piano-solo/ […]

[…] Le lancement sera l’occasion d’en savoir plus sur la démarche derrière ce projet. Il aura lieu en ligne, mercredi le 14 janvier 2026 de 20 h à 21 h, accessible via YouTube – Pour écouter des extraits et acheter les albums en prévente visitez : https://hecto.bandcamp.com/music – Pour en savoir plus, consultez : https://simoncotelapointe.com/musique/piano-solo/ […]